Empirisme

Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indra manusia.[1] Dalam empirisme, kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman.[2] Empirisme merupakan aliran filsafat yang bertentangan dengan rasionalisme.[3] Empirisme pertama kali dikembangkan di Inggris oleh John Locke (1632–1704), tetapi lebih mempengaruhi tokoh-tokoh pemikir di Amerika Serikat, khususnya di bidang pelestarian lingkungan hidup dan psikologi lingkungan.[4] Tokoh-tokoh pendukungnya berasal dari penganut filsafat Barat, antara lain Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume.[5] Pemikiran empirisme oleh para tokohnya memberikan sumbangan keilmuan antara lain dari John Locke (ilmu sosial dan metode ilmiah), George Berkeley (fisika, matematika, dan teologi), dan David Hume (ilmu sejarah dan sains).[6]

Sejarah

Pemahaman empirisme telah dikemukakan oleh Aristoteles dengan pendapat bahwa persepsi adalah dasar dari ilmu pengetahuan.[7] Empirisme muncul pertama kali di Inggris sebagai pemikiran yang bertentangan dengan rasionalisme yang dikemukakan oleh René Descartes. Gagasan awal empirisme dikemukakan oleh Thomas Hobbes (1588–1679) dengan pendapapat bahwa permulaan dari segala pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Hukum-hukum mekanisme dianggap sebagai dasar dari proses-proses yang berlangsung di dunia, termasuk manusia. Kemudian, gagasan lain mengenai empirisme dikemukakan oleh John Locke (1632–1704) yang mengemukakan bahwa sumber pengetahuan dari akal adalah pengalaman. Pemikiran empirisme dikembangkan lagi oleh George Berkeley yang berpendapat bahwa substansi yang materiil itu tidak ada sama sekali, yang ada hanyalah ciri-ciri yang dapat diamati.[8]

Ajaran pokok

Ajaran pokok dari empirisme dapat dibagi berdasarkan pandangannya mengenai sumber pengetahuan, metode berpikir dan model penalaran yang digunakan. Sumber pengetahuan dalam pandangan empirisme hanya dari pengalaman. Metode berpikir yang digunakannya ialah melalui bukti empiris dan percobaan. Sedangkan model penalaran yang digunakannya ialah penalaran induktif.[9]

Ajaran pokok empirisme berlawanan dengan rasionalisme, karena rasionalisme menganggap pengenalan pengetahuan oleh indra bersifat tidak jelas. Sedangkan empirisme menyakini bahwa indra merupakan alat pengenalan pengetahuan yang sempurna dan paling jelas.[10] Dalam artian lain, empirisme mengutamakan penggunaan unsur aposteriori, sementara rasionalisme mengutamakan penggunaan unsur apriori.[11]

Epistemologi

Epistemologi empirisme didasarkan kepada karya-karya dari John Locke dan David Hume. Dalam pemikiran keduanya, fenomenalisme-nominalisme dijadikan sebagai dasar dari ilmu. Sesuatu hal dianggap sebagai pengetahuan jika merupakan sebuah fenomena yang dapat dialami secara langsung. Status sebagai pengetahuan tidak dapat diberikan kepada pernyataan yang tidak mengacu kepada objek yang independen. Empirisme meyakini bahwa keseluruhan struktur ilmu dapat diketahui menggunakan metode induksi.[12]

Teori korespondensi

Teori korespondensi merupakan teori yang mengemukakan bahwa pengetahuan dapat menjadi benar dan menjadi kebenaran ketika sesuai dengan kenyataan. Suatu gagasan, konsep atau teori hanya dipandang benar jika sesuai dengan kenyataan. Mengungkapkan kenyataan dipandang sebagai hal yang utama, karena kebenaran akan diketahui secara alami setelag kenyataan diungkapkan. Teori korespondensi berkaitan dengan empirisme karena pengalaman dan pengamatan indrwai dijadikan sebagai sumber utama dalam memperoleh pengetahuan. Kegiatan pengamatan, percobaan atau pengujian secara empiris menjadi sesuatu yang berharga dalam pandangan teori korespondensi untuk mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya. Teori korespondensi juga mengutamakan penggunaan pengetahuan dan cara kerja aposteriori.[13]

Tokoh pemikir

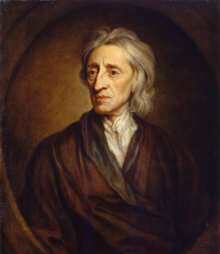

John Locke

John Locke menjadi peletak dasar empirisme dalam proses berpikir.[14] Pemikiran empirisme John Locke berkaitan dengan pandangannya mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh manusia saat lahir. Ia meyakini bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berpengetahuan sama sekali. Perkembangan anak khususnya dalam pendidikan sepenuhnya dipengaruhi oleh lingkungan.[15]

Thomas Hobbes

Thomas Hobbes berpendapat bahwa pengenalan terhadap segala sesuatu selalu diawali oleh pengalaman indrawi. Kebenaran hanya dimiliki oleh sesuatu yang dapat dirasakan oleh indra.[16] Ia meyakini bahwa pengenalan intelektual merupakan hasil penjumlahan data-data indrawi yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Hobbes menganggap sistem materi tersusun dari dunia dan materi sebagai objek pengenalannya. Keberadaan objek pengenalan berlangsung secara terus-menerus karena adanya hukum mekanisme. Dalam sejarah filsafat modern, pemikiran Hobbes merupakan sistem materialistis yang pertama.[17]

David Hume

David Hume adalah salah satu tokoh empirisime yang berasal dari Inggris.[18] Pemikiran empiris yang dikemukakannya bersifat radikal. Ia mengartikan substansi pengetahuan sebagai perulangan dari pengalaman sehingga keseluruhan pengetahuan merupakan total pengalaman. Pandangan David Hume cenderung skeptisisme karena ia hanya mengakui hasil pengetahuan oleh indra secara luas. Ia mengangggap pengalaman sebagai sebuah khayalan dan anggapan semata.[19]

Pengaruh pemikiran

Sains modern

Dalam sains modern, hukum normatif dipisahkan dari hukum empiris. Hukum normatif ini diartikan sebagai hubungan yang mengaitkan antara manusia dengan Tuhan. Kondisi ini membuat sains modern bersifat bebas nilai dan netral. Dalam empirisme, hukum normatif ini hanya dikaitkan dengan manusia saja. Hukum normatif tidak berkaitan dengan agama sehingga disebut sebagai kontrak sosial. Pandangan ini membuat Tuhan dan agama dianggap sebagai tidak ada dalam kesadaran manusia modern. Hasil akhir dari pemikiran ini ialah sains modern yang mengandalkan rasionalitas dan metode ilmiah untuk mengetahui tentang kenyataan. Selain itu, suatu fenomena dipahami secara objektif dan bebas nilai melalui reduksionisme, universalisme dan kebebasan absolut.[20]

Paradigma pengetahuan empiris digunakan pada ilmu alam modern. Pengamatan dan pengalaman digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis ilmiah. Pengetahuan empiris ini sepenuhnya mengandalkan semua jenis indra manusia untuk membentuk pengetahuan dari keadaan dunia di sekeliling manusia. Isi dari pengetahuan empiris ini meliputi gagasan-gagasan yang telah sesuai dengan fakta empiris.[21]

Filsafat pendidikan pragmatisme

Filsafat pendidikan pragmatisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang muncul di Amerika. Aliran filsafat ini memperoleh pengaruh pemikiran dari empirisme Inggris. Pandangan utamanya ialah manusia dapat mengetahui sesuatu yang telah dialaminya. Tokoh pemikirnya antara lain Herakleitos, Charles Sanders Peirce, William James, dan John Dewey.[22] Di dunia Barat, pendidikan yang beraliran pragmatisme merupakan hasil penggabungan antara empirisme dan positivisme.[23]

Positivisme

Pengaruh empirisme pada positivisme salah satunya pada penggunaan metode verifikasi. Penamaan positivisme sendiri berasalh dari kata "positif" yang berkaitan dengan kata "faktual". Kata "faktal" ini berkaitan dengan segala fakta yang memilik bukti empiris. Pengenalan indrawi dan pengamatan kemudian digunakan di dalam positivisme untuk pengenalan pengetahuan dalam penelitian. Fenomena yang dapat diamati selalu dikaitkan dengan fakta, sehingga fakta melingkupi segala hal yang dapat teramati. Pengamatan terhadap fakta-fakta empiris dilakukan dalam rangka mencapai kesimpulan yang dapat digunakan untuk verifikasi kebenaran dari suatu pernyataan. Suatu pernyataan yang tidak dapat diverifikasi akan dianggap sebagai metafisika oleh positivisme. Dalam positivisme, pernyataan metafisika ini tidak dianggap sebagai ilmu pengetahuan.[24]

Empirisme dimanfaatkan di dalam positivisme untuk menanggapi keterbatasan filsafat yang bersifat spekulasi. Keterbatasan ini misalnya dikemukakan oleh Immanuel Kant. Aliran positivisme diperkenalkan oleh Comte de Claude Henri de Rouvray Saint-Simon (1760–1825) dan dikembangkan oleh Auguste Comte (1798–1857).[25] Pada rumpun ilmu sosial, paradigma positivisme menggabungkan antara empirisme dan rasionalisme.[26] Penggabungan antara empirisme dan rasionalisme juga menjadikan realitas sosial dalam pandangan positivisme menjadi bersifat dualistik karena mengkaji keberadaan subjek maupun objek. Pendekatan positivisme ini kemudian membentuk klaim kebenaran objektif yang diperoleh melalui proses ilmiah.[27]

Demokrasi modern

Demokrasi modern berkaitan erat dengan empirisme dalam hal bentuk maupun sentimen. Gagasan visioner atau rasionalitas tunggal digantikan oleh konsep jumlah pengamatan tertinggi. Empirisme juga mengganti karakter kualitatif dari rasionalisme menjadi jumlah kasus individu yang dikumpulkan.[28]

Referensi

- ^ Muliadi (2020). Busro, ed. Filsafat Umum (PDF). Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. hlm. 94. ISBN 978-623-7166-42-9.

- ^ Sudiantara, Yosephus (2020). Filsafat Ilmu: Bagian Pertama, Inti Filsafat Ilmu Pengetahuan (PDF). Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata. hlm. 10. ISBN 978-623-7635-46-8.

- ^ Yusro, S., dkk. Cara Kerja Ilmu-Ilmu (PDF). Jakarta Selatan: Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. hlm. 25. ISBN 978-602-517-240-3.

- ^ Husamah, Restian, A., dan Widodo, R. (2015). Pengantar Pendidikan. Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang. hlm. 86. ISBN 978-979-796-360-6.

- ^ Kristiawan, Muhammad (2016). Hendri, L., dan Juharmen, ed. Filsafat Pendidikan: The Choice Is Yours (PDF). Yogyakarta: Penerbit Valia Pustaka Jogjakarta. hlm. 116. ISBN 978-602-71540-8-7.

- ^ Juanda, Anda (2016). Akbar, Reza Oktiana, ed. Aliran-Aliran Filsafat Landasan Kurikulum dan Pembelajaran (PDF). Bandung: CV. Confident. hlm. 157. ISBN 978-602-0834-27-6.

- ^ Alizamar, dan Couto, N. (2016). Psikologi Persepsi dan Desain Komunikasi: Sebuah Kajian Psikologi Persepsi dan Prinsip Kognitif untuk Kependidikan dan Desain Komunikasi (PDF). Yogyakarta: Media Akademi. hlm. 2. ISBN 978-602-74482-5-4.

- ^ Aprita, S., dan Adhitya, R. (2020). Filsafat Hukum (PDF). Depok: Rajawali Pers. hlm. 15. ISBN 978-623-231-448-1.

- ^ Ibrahim, Duski (2017). Filsafat Ilmu: Dari Penumpang Asing untuk Para Tamu (PDF). Palembang: NoerFikri. hlm. 112. ISBN 978-602-6318-97-8.

- ^ Sumanto, Edi (2015). Sartono, Oki Alek, ed. Filsafat Jilid I (PDF). Bengkulu: Penerbit Vanda. hlm. 35–36. ISBN 978-602-6784-91-9.

- ^ Idris, S., dan Ramly, F. (2016). Tabrani, ed. Dimensi Filsafat Ilmu dalam Diskursus Integrasi Ilmu (PDF). Yogyakarta: Darussalam Publishing. hlm. 18. ISBN 978-602-71602-6-2.

- ^ Kristanti, A., dan Maliki, M. (2008). "Debat Ketiga: Memikirkan Kembali Keilmuan Hubungan Internasional". Global. 9 (2): 194.

- ^ Wahana, Paul (2016). Filsafat Ilmu Pengetahuan (PDF). Yogyakarta: Pustaka Diamond. hlm. 131. ISBN 978-979-195-391-7.

- ^ Wardhana, Made (2016). Filsafat Kedokteran (PDF). Vaikuntha International Publication. hlm. 48. ISBN 978-602-73078-5-8.

- ^ Winarti, Agus (2018). Pendidikan Orang Dewasa: Konsep dan Aplikasi (PDF). Bandung: CV Alfabeta. hlm. 12. ISBN 978-602-289-369-1.

- ^ Waris (2014). Rofiq, Ahmad Choirul, ed. Pengantar Filsafat (PDF). Ponorogo: STAIN Po Press. hlm. 57.

- ^ Suaedi (2016). Januarini, Nia, ed. Pengantar Filsafat Ilmu (PDF). Bogor: PT Penerbit IPB Press. hlm. 8. ISBN 978-979-493-888-1.

- ^ Wasitaatmadja, F. F., Hamdayama, J., dan Herdiwanto, H. (2018). Spiritualisme Pancasila (PDF). Jakarta Timur: Prenadamedia Group. hlm. 106. ISBN 978-602-422-267-3.

- ^ Widodo, Sembodo Ardi (2015). Pendidikan dalam Perspektif Aliran-Aliran Filsafat (PDF). Bantul: Idea Press. hlm. 96. ISBN 978-602-0850-25-2.

- ^ Soelaiman, Darwis A. (2019). Filsafat Ilmu Pengetahuan: Perspektif Barat dan Islam (PDF). Banda Aceh: Penerbit Bandar Publishing. hlm. 112–113. ISBN 978-623-7499-37-4.

- ^ Rukiyati, dan Purwastuti, L. A. (2015). Mengenal Filsafat Pendidikan (PDF). Yogyakarta: UNY Press. hlm. 31. ISBN 978-602-7981-55-3.

- ^ Thabrani, Abdul Muis (2015). Rafik, Ainur, ed. Filsafat dalam Pendidikan (PDF). Jember: IAIN Jember Press. hlm. 94. ISBN 978-602-414-018-2.

- ^ Harisah, Afifuddin (2018). Filsafat Pendidikan Islam: Prinsip dan Dasar Pengembangan (PDF). Sleman: Deepublish. hlm. 124.

- ^ Trinarso, A. P., dkk. (2014). Prasetyono, E., dan Widyawan, A., ed. Mendidik Manusia Indonesia dan Mempersiapkan Generasi Pemimpin Nasional (PDF). Surabaya: Fakultas Filsafat, Unika Widya Mandala Surabaya. hlm. 70–71. ISBN 978-602-17055-1-3.

- ^ Isharyanto (2016). Ilmu Negara (PDF). Karanganyar: Oase Pustaka. hlm. 67. ISBN 978-602-6259-57-8.

- ^ Pratama, F. F., dan Mutia, D. (2020). "Paradigma Kualitatif sebagai Landasan Berpikir Pendidikan Kewarganegaraan". Jurnal Kewarganegaraan. 17 (1): 52. doi:10.24114/jk.v17i1.18701.

- ^ Haboddin, M., dkk. (2016). Metodologi Ilmu Pemerintahan (PDF). Pusat Kajian Inovasi Pemerintahan dan Kerjasama AntarDaerah. hlm. 180. ISBN 978-602-17392-6-6.

- ^ Suharyono, ed. (2020). Filsafat Uang (PDF). Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional. hlm. 51. ISBN 978-623-7376-32-3.

Bacaan lanjutan

- Achinstein, Peter, and Barker, Stephen F. (1969), The Legacy of Logical Positivism: Studies in the Philosophy of Science, Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD.

- Aristotle, "On the Soul" (De Anima), W. S. Hett (trans.), pp. 1–203 in Aristotle, Volume 8, Loeb Classical Library, William Heinemann, London, UK, 1936.

- Aristotle, Posterior Analytics.

- Barone, Francesco (1986), Il neopositivismo logico, Laterza, Roma Bari.

- Berlin, Isaiah (2004), The Refutation of Phenomenalism, Isaiah Berlin Virtual Library.

- Bolender, John (1998), "Factual Phenomenalism: A Supervenience Theory"', SORITES, no. 9, pp. 16–31.

- Chisolm, R. (1948), "The Problem of Empiricism", Journal of Philosophy 45, 512–517.

- Dewey, John (1906), Studies in Logical Theory.

- Encyclopedia Britannica, "Empiricism", vol. 4, p. 480.

- Hume, D., A Treatise of Human Nature, L.A. Selby-Bigge (ed.), Oxford University Press, London, UK, 1975.

- Hume, D. "An Enquiry Concerning Human Understanding", in Enquiries Concerning the Human Understanding and Concerning the Principles of Morals, 2nd edition, L.A. Selby-Bigge (ed.), Oxford University Press, Oxford, UK, 1902.

- James, William (1911), The Meaning of Truth.

- Keeton, Morris T. (1962), "Empiricism", pp. 89–90 in Dagobert D. Runes (ed.), Dictionary of Philosophy, Littlefield, Adams, and Company, Totowa, NJ.

- Leftow, Brian (ed., 2006), Aquinas: Summa Theologiae, Questions on God, pp. vii et seq.

- Macmillan Encyclopedia of Philosophy (1969), "Development of Aristotle's Thought", vol. 1, p. 153ff.

- Macmillan Encyclopedia of Philosophy (1969), "George Berkeley", vol. 1, p. 297.

- Macmillan Encyclopedia of Philosophy (1969), "Empiricism", vol. 2, p. 503.

- Macmillan Encyclopedia of Philosophy (1969), "Mathematics, Foundations of", vol. 5, p, 188–189.

- Macmillan Encyclopedia of Philosophy (1969), "Axiomatic Method", vol. 5, p. 192ff.

- Macmillan Encyclopedia of Philosophy (1969), "Epistemological Discussion", subsections on "A Priori Knowledge" and "Axioms".

- Macmillan Encyclopedia of Philosophy (1969), "Phenomenalism", vol. 6, p. 131.

- Macmillan Encyclopedia of Philosophy (1969), "Thomas Aquinas", subsection on "Theory of Knowledge", vol. 8, pp. 106–107.

- Marconi, D (2004), "Fenomenismo"', in Gianni Vattimo and Gaetano Chiurazzi (eds.), L'Enciclopedia Garzanti di Filosofia, 3rd edition, Garzanti, Milan, Italy.

- Markie, P. (2004), "Rationalism vs. Empiricism" in Edward D. Zalta (ed.), Stanford Encyclopedia of Philosophy, Eprint.

- Maxwell, Nicholas (1998), The Comprehensibility of the Universe: A New Conception of Science, Oxford University Press, Oxford.L

- Mill, J.S., "An Examination of Sir William Rowan Hamilton's Philosophy", in A.J. Ayer and Ramond Winch (eds.), British Empirical Philosophers, Simon and Schuster, New York, NY, 1968.

- Morick, H. (1980), Challenges to Empiricism, Hackett Publishing, Indianapolis, IN.

- Peirce, C.S., "Lectures on Pragmatism", Cambridge, MA, March 26 – May 17, 1903. Reprinted in part, Collected Papers, CP 5.14–212. Reprinted with Introduction and Commentary, Patricia Ann Turisi (ed.), Pragmatism as a Principle and a Method of Right Thinking: The 1903 Harvard "Lectures on Pragmatism", State University of New York Press, Albany, NY, 1997. Reprinted, pp. 133–241, Peirce Edition Project (eds.), The Essential Peirce, Selected Philosophical Writings, Volume 2 (1893–1913), Indiana University Press, Bloomington, IN, 1998.

- Rescher, Nicholas (1985), The Heritage of Logical Positivism, University Press of America, Lanham, MD.

- Rock, Irvin (1983), The Logic of Perception, MIT Press, Cambridge, MA.

- Rock, Irvin, (1997) Indirect Perception, MIT Press, Cambridge, MA.

- Runes, D.D. (ed., 1962), Dictionary of Philosophy, Littlefield, Adams, and Company, Totowa, NJ.

- Sini, Carlo (2004), "Empirismo", in Gianni Vattimo et al. (eds.), Enciclopedia Garzanti della Filosofia.

- Solomon, Robert C., and Higgins, Kathleen M. (1996), A Short History of Philosophy, pp. 68–74.

- Sorabji, R. (1972), Aristotle on Memory.

- Thornton, Stephen (1987), Berkeley's Theory of Reality, Eprint

- Ward, Teddy (n.d.), "Empiricism", Eprint Diarsipkan 2012-07-14 di Archive.is.

- Wilson, Fred (2005), "John Stuart Mill", in Edward N. Zalta (ed.), Stanford Encyclopedia of Philosophy, [http://plato.stanford.edu/entries/mill/

- randy.ambon